民の力でつくられたまち

歌舞伎町のまちづくりは、昭和20年8月、空襲で焼け野原となった町(当時の角筈一丁目北町)の町会長・鈴木喜兵衛氏を中心に民間主導で街の復興に取り掛かったことから始まります。

喜兵衛氏は、劇場や映画館、演芸場など芸能施設を配した遠大な歌舞伎町の復興ビジョン-エンターテイメントシティ建設-を構想し、地元大地主の理解を得て組合を設立、土地区画整理事業に着手しました。

この復興計画に賛同して喜兵衛氏を応援したのが「歌舞伎町」という町名の名付け親、当時の東京都建設局都市計画課長の石川栄耀(ひであき)氏です。

街の復興に向けて、歌舞伎劇場の菊座を中心に小山内薫記念自由劇場をはじめ映画館やダンスホールなど健全な娯楽街(当時、喜兵衛氏は「道義的繁華街」と呼んでいました)の建設が着々と進められました。

しかし、昭和21年5月、当時の社会状況から消費娯楽的建築物の建築を抑制する臨時建築制限令が出され一部の建物を除き、建設が中止となってしまいます。一方、土地区画整理事業は順調に行われ、昭和23年4月、「歌舞伎町」は誕生しました。

産業文化博覧会

昭和25年、戦災復興を記念する産業文化博覧会が歌舞伎町で開催されました。この時、現シネシティ広場を中心に、さまざまな会館等が建設されました。産業文化博覧会は、興行的には振るいませんでしたが、博覧会で建設された建物は、後に現在の新宿コマ劇場や映画館街を形成する礎となりました。

歌舞伎町劇場街の形成

昭和20年代後半から産業文化博覧会建物を利用した娯楽施設が次々と建設され、昭和30年から40年代前半までには、今の歌舞伎町劇場街は完成しました。

昭和30年代以降の変遷を追うと・・・

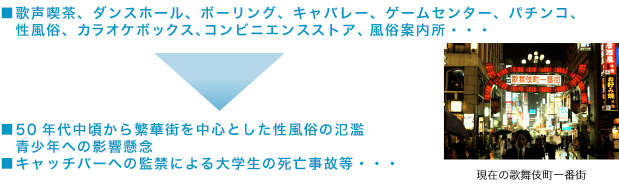

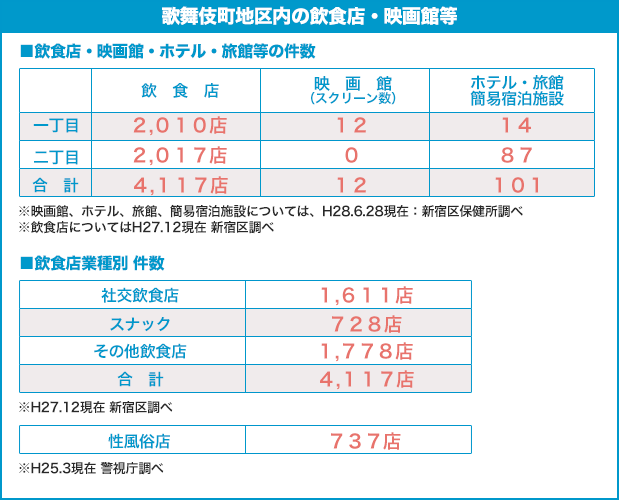

時代の変遷とともに、その時代を反映するかのように様々な娯楽施設や風俗、飲食店舗などが街に見られるようになります。歌声喫茶、ダンスホール、ボーリング、キャバレー、ゲームセンター、パチンコ、性風俗、カラオケボックス、風俗案内所・・・・昭和50年代中ごろから性風俗店舗が目立ちはじめ、青少年への悪影響が懸念され、社会的な問題へと発展していきます。

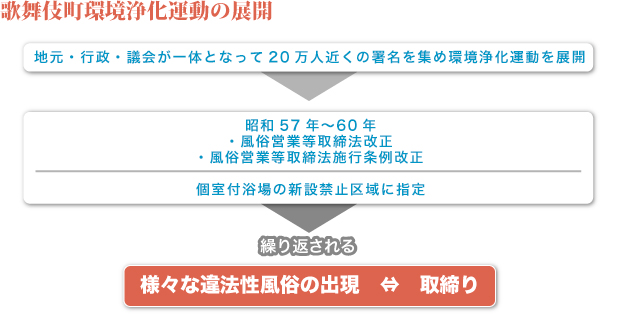

歌舞伎町環境浄化運動の展開

こうした状況を受けて、地元・区・議会が一体となって法規制強化を求める歌舞伎町浄化運動を展開し、20万人近くの署名が集まりました。浄化運動の結果、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律とその施行条例が改正され、ソープランドの新設禁止等が定められました。

しかし、その後も新たな性風俗店舗の登場とそれを取り締まるための法規制との繰り返しが続きました。

雑居ビル火災の発生

平成13年9月、消防設備が不備であった雑居ビル火災により44名の尊い命が奪われるという大惨事が起こりました。

当時、歌舞伎町はピンクチラシや貼り紙があふれ、違法性風俗店舗や不法看板、放置自転車やポイ捨てごみが散乱するなど、燦々たる状況であったと言えます。・・・

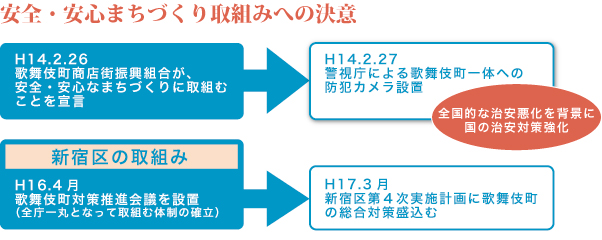

平成14年2月、地元の歌舞伎町商店街振興組合が、「歌舞伎町を楽しく、安全で安心できるまちにするための宣言」を出し、同月、犯罪抑止を目的に警視庁が歌舞伎町に街頭防犯カメラを設置し、地元と警察等関係機関との安全・安心のまちづくりへの取組みがはじまりました。

新宿区でも平成15年に「新宿区民の安全・安心の推進に関する条例」を制定し、歌舞伎町を安全推進地域活動重点地区に指定するとともに、平成16年、新宿区長をトップとする歌舞伎町対策推進会議を設置して、全庁一丸となった歌舞伎町対策のための体制をつくりました。

こうして、地元・新宿区・警察・消防等関係機関の一体となった歌舞伎町対策の本格的な取組みが稼動したのです。

このとき、まず、重点的に歌舞伎町の環境浄化・環境美化への取組みであるクリーン作戦が始動しました。「犯罪インフラの除去と環境美化~歌舞伎町のマイナスイメージをゼロに」をスローガンに 違法風俗店排除、客引き取締り、不法看板・チラシ除去、放置自転車対策、違法駐車対策、不法滞在者取締、雑居ビル査察などそれぞれの役割分担のもと、官民一体の協働と連携による取組みが行われたのです。

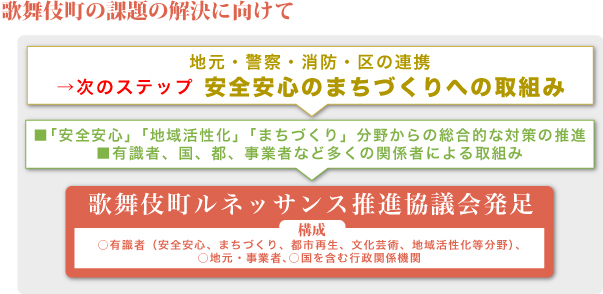

歌舞伎町の課題解決に向けて

こうしたクリーン作戦の展開とあわせて、シネシティ広場での様々なイベントによる「新たな文化と創造の発信」も行われました。映画「トロイの木馬」のモニュメントの設置や「マトリックス・レボリューションズ」の世界同時公開カウントダウンイベントがキアヌ・リーブスが来て行われるなど話題のイベントが開催されたのです。

しかし、歌舞伎町の街の課題は複雑であり、

・地元、警察、消防そして新宿区だけの取組み

・安全、安心のまちづくりのへの取組み

だけでは、解決に至らないことがだんだんとわかってきました。

次のステップとして、

■「安全・安心」、「地域活性化」、「まちづくり」などの分野からの総合的な対策の推進

■有識者、国、東京都、事業者など多くの関係者による取組み

が必要とされ、新たな歌舞伎町対策の推進体制として、平成17年1月、歌舞伎町ルネッサンス推進協議会が発足したのです。

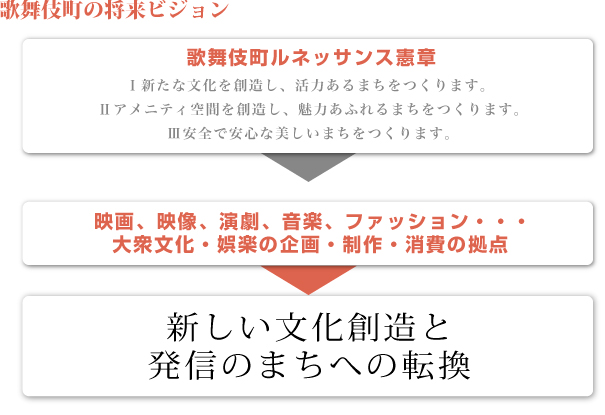

歌舞伎町の将来のビジョン

このとき、歌舞伎町のまちづくりの目標である「歌舞伎町ルネッサンス憲章」が地元と新宿区で策定されました。

歌舞伎町ルネッサンス憲章

1 新たな文化の創造を行い、活力あるまちをつくります。

2 アメニティ空間を創造し、魅力あふれるまちをつくります。

3 安全で安心な美しいまちをつくります。

そして、「大衆文化・娯楽の企画、制作、消費の拠点」を歌舞伎町の将来ビジョンとしたまちづくりがスタートしたのです。

本来、歌舞伎町がめざしていた道義的繁華街の遺志を受け継ぎ、歌舞伎町のDNAをよみがえらせ、エンターテイメントの街として誰もが安心して楽しめるまちへと再興する、これが歌舞伎町ルネッサンスの趣旨です。

映画や演劇、映像、音楽、ファッション、スポーツ、アート、食・・・・歌舞伎町ルネッサンスを実現する新しい文化と創造のまちへと転換していく~こうしたまちづくりを歌舞伎町ルネッサンス推進事業として展開しています。

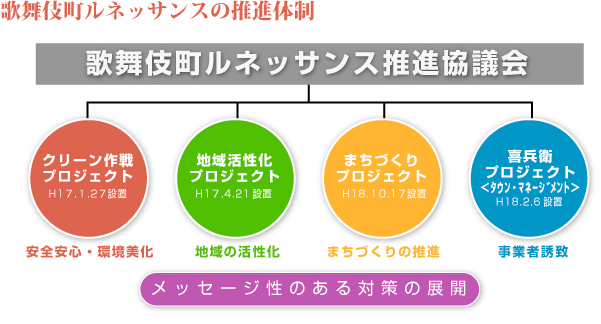

歌舞伎町ルネッサンスの推進体制

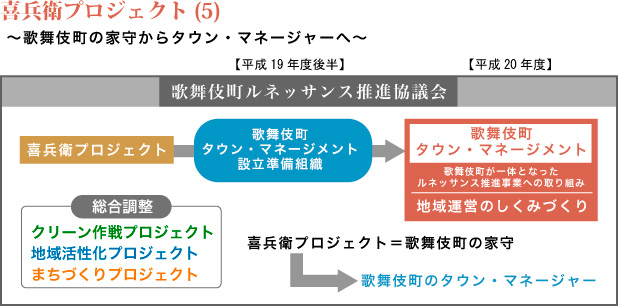

歌舞伎町ルネッサンス推進事業を実施していく上で、ルネッサンス推進協議会に4つのプロジェクトを設けて活動を展開しています。

●クリーン作戦プロジェクト・・・安全・安心のまちづくり(環境浄化・美化)

●地域活性化プロジェクト・・・・イベント等による歌舞伎町ルネッサンスの発信

●まちづくりプロジェクト・・・・まちづくりガイドラインの策定と推進

●喜兵衛プロジェクト・・・・・・歌舞伎町再生を担う事業者誘致

※喜兵衛プロジェクトは現在、歌舞伎町タウン・マネージメントに移行しています。

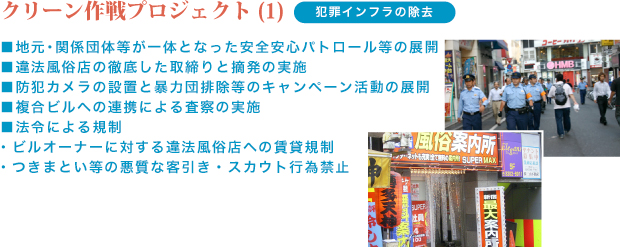

クリーン作戦プロジェクト

地元の歌舞伎町商店街振興組合、歌舞伎町二丁目町会、事業者、区・警察・消防等の関係機関が連携し、暴力団対策、違法風俗店や客引きの取締り、違法駐車対策などの環境浄化と路上清掃、放置自転車や不法看板撤去などの環境美化活動を行っています。

毎週水曜日午後3時からは、地元、事業者、区の職員も参加して歌舞伎町の路上清掃活動を行っています。この活動は現在も続けられ、ボランティアの方の参加も増えています。

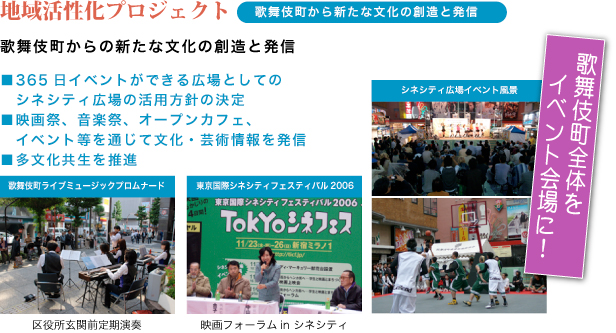

地域活性化プロジェクト

歌舞伎町から新たな文化の創造と発信を行うためのプロジェクトです。

主にシネシティ広場を中心とする 音楽、演劇、ファッションショーなどのイベントを開催しています。平成19年度からは、大久保公園でのテント劇場演劇や区役玄関前でのジャズやクラシックコンサートなども開催しています。

また、区役所通りでは毎年、11月から2ヶ月程度、イルミネーションによる光の演出も行われています。

まちづくりプロジェクト

新宿区では、平成17年度に街の現状と課題を把握するための「現況調査」を実施しました。平成18年度には今後のまちづくりを将来ビジョンに向けて適切に誘導していくためのガイドライン「まちづくり誘導方針」を策定しました。今後、この「誘導方針」に沿ったまちづくりを進めていきます。

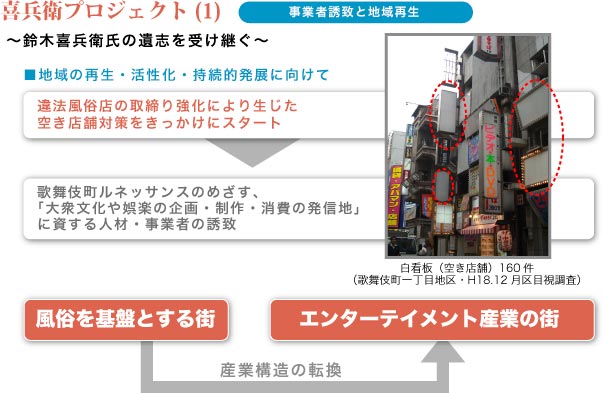

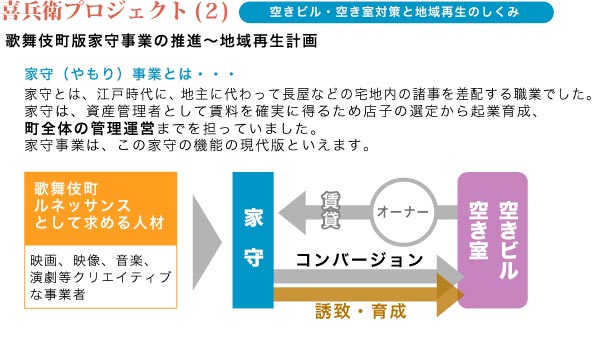

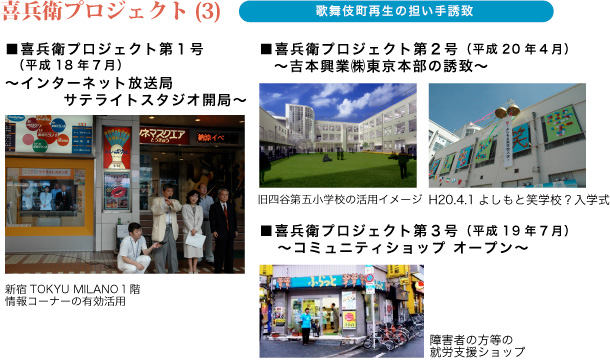

喜兵衛プロジェクト

歌舞伎町版家守事業として、歌舞伎町の将来ビジョンである大衆文化・娯楽の企画・制作・消費の拠点の実現を担う事業者を誘致するプロジェクトです。クリエイティブな事業者向けのシンポジウムやイベントなども行い誘致活動を行っています。

喜兵衛プロジェクトは、歌舞伎町版家守事業を通じ、事業者誘致だけでなく、シネシティ広場や大久保公園といった公共空間の活用社会実験なども行っています。

現在、喜兵衛プロジェクトは、歌舞伎町タウン・マネージメントに移行し、地元の商店街や町会、事業者、区、行政関係機関が協働して、安全・安心、地域活性化などソフトのまちづくりに取り組んでいます。また、繁華街の地域運営のしくみを検討しています。

歌舞伎町という町名

新しいまちにふさわしい町名をと、鈴木喜兵衛氏が石川栄耀氏に相談したところ、歌舞伎劇場建設が中心であることから「歌舞伎町」でよいのではと言われ、現在の町名になりました。